État des lieux 2007 de la surdité en France

Date : juillet 2008.

![Symbole international de la surdité [fédération mondiale des sourds] Symbole international de la surdité [fédération mondiale des sourds]](docs/archives/symbole_international_de_la_surdite.jpg)

La DREES a publiée un état des lieux de la surdité en France pour 2007 [2008 pour l'île de La Réunion]. Les résultats extrapolés à l'ensemble de la population de France métropolitaine, permettent d'estimer à 5 182 000 l'effectif des déficients auditifs, soit une prévalence globale de 89 pour 1 000 habitants.

Présentation générale de l'enquête

L'enquête HID, première enquête nationale sur le handicap, a pour objectif principal de "fournir des données de cadrage couvrant l'ensemble de la population". Elle s'intéresse à la fois aux déficiences, aux incapacités et aux désavantages, trois dimensions du handicap issues de la CIH. L'enquête HID a été réalisée par l'INSEE en deux interrogations successives, avec un premier passage en 1998 auprès de la population résidant en institution et en 1999-2000 auprès de la population résidant en domicile ordinaire, puis une nouvelle interrogation des mêmes individus deux ans plus tard. Seules les données issues de la première interrogation sont exploitées dans ce travail. La sélection des personnes résidant en institution a été réalisée par un double tirage au sort des établissements et des individus résidant dans ces établissements. L'échantillon des ménages a été constitué à partir d'un questionnaire de filtrage rempli par près de 400 000 personnes lors du recensement de la population de 1999. Ces questionnaires ont été remplis par l'enquêteur lors d’un entretien avec la personne sélectionnée pour l'enquête ou, en cas d'inaptitude, avec un soignant, un éducateur ou un proche.

Champ d'étude et classification des surdités

La déficience auditive est une perte plus ou moins importante de l'audition, mais cette simple définition ne reflète aucunement la diversité des situations auxquelles elle correspond. Les déficients auditifs constituent une population hétérogène au regard de nombreux critères, parmi lesquels l'importance de la perte auditive, l'âge de survenue, le mode de communication utilisé [langage oral, gestuel ou mixte], le recours aux aides auditives... Le degré de la perte auditive conditionne fortement la capacité à maintenir des échanges langagiers, mais la communication avec autrui, et plus largement la participation sociale, dépendent également de facteurs personnels ainsi que de l'environnement familial, social et culturel de la personne. L'enquête HID s'intéresse au handicap "ressenti", à partir "des difficultés physiques, sensorielles, intellectuelles ou mentales rencontrées dans la vie de tous les jours" et des limitations fonctionnelles. Pour les déficiences auditives, elle explore particulièrement les difficultés ressenties pour "entendre ce qui se dit dans une conversation".

Les déficiences sont ainsi classées en trois catégories :

- Les déficiences légères à moyennes qui concernent les personnes déclarant entendre ce qui se dit dans une conversation s'il n'y a qu'une personne parle, même normalement. Cela représente les deux tiers des déficients en France soit environ 3 449 000 personnes [66 % des déficients auditifs].

- Les déficiences auditives qualifiées de moyennes à sévères. Elles concernent les personnes qui déclarent n'entendre une conversation que si une seule personne parle et si elle parle fort, même avec l’aide d’un appareil auditif. Cela concerne plus de 1 430 000 personnes [28 % des déficients auditifs].

- Et enfin, les personnes atteintes de surdité profonde ou totale qui sont incapables d’entendre une conversation, même avec l'aide d'un appareil auditif. Elles sont plus de 303 000 [6 % des déficients auditifs].

Les déficients auditifs sont très majoritairement des personnes âgées : deux sur trois sont âgés de 60 ans et plus, un sur trois de 75 ans et plus.

Analyse des résultats

Les résultats de l'enquête montrent que les déficiences auditives sont très fréquemment associées à d'autres déficiences. Près de quatre déficients auditifs sur cinq [78 %] déclarent en effet une ou plusieurs autres déficiences et la moitié environ [52 %] déclarent des déficiences dans deux autres catégories principales ou plus. Tous degrés de sévérité et tous âges confondus, les déficiences les plus fréquemment déclarées par les déficients auditifs sont les déficiences motrices : 44 % [environ 2 300 000 personnes] en déclarent une. Les déficiences du tronc sont notamment déclarées par 16 % des déficients auditifs. Les déficiences locomotrices, liées à l'atteinte d'un ou des deux membres inférieurs, affectent au moins 15 % des déficients auditifs. Les déficiences viscérales ou métaboliques sont également fréquentes : elles concernent 40 % des déficients auditifs [environ 2 100 000 personnes]. Parmi celles-ci, les déficiences cardio-vasculaires et/ou respiratoires sont les plus fréquemment déclarées par les déficients auditifs [27 %]. Les déficiences rénales ou urinaires ainsi que les déficiences des organes digestifs, qui se manifestent en particulier par des troubles de la continence, affectent respectivement 9 % et 10 % des déficients auditifs. 35 % des déficients auditifs [environ 1 833 000 personnes] déclarent également une déficience intellectuelle ou du psychisme. Les déficiences intellectuelles les plus fréquemment déclarées sont la perte des acquis intellectuels, les troubles de la mémoire et la désorientation temporo-spatiale [au total environ 12 % des déficients auditifs] tandis que les retards intellectuels sont plus rares [1,5 %]. Les troubles du psychisme et autres troubles mentaux [troubles du comportement, de l'humeur, dépression...] affectent environ 13 % des déficients auditifs. Dans un tiers des cas, la nature de la déficience intellectuelle ou du psychisme n'a pas été précisée. Environ 19 % des déficients auditifs [993 000 personnes] déclarent une déficience visuelle. 12 % des déficients auditifs sont aveugles ou malvoyants tandis que 7 % déclarent un autre trouble visuel. Environ 100 000 déficients auditifs seraient aveugles ou malvoyants profonds, c'est-à-dire aveugles ou ayant une vision résiduelle limitée à la distinction de silhouettes. Environ 17 000 personnes cumuleraient une déficience auditive profonde ou totale et seraient aveugles ou malvoyants. Près de 400 000 cumuleraient une déficience auditive et une incapacité visuelle sévère en vision de loin ou en vision de près. Une forte majorité [75 %] sont des personnes âgées de 75 ans ou plus. Les déficiences du langage ou de la parole sont plus rarement déclarées : seulement 8 % des déficients auditifs [416 000 personnes] déclarent souffrir d'une déficience du langage ou de la parole. Environ 34 000 auraient une absence totale de la parole, tandis que 382 000 auraient d'autres troubles du langage ou de l'élocution.

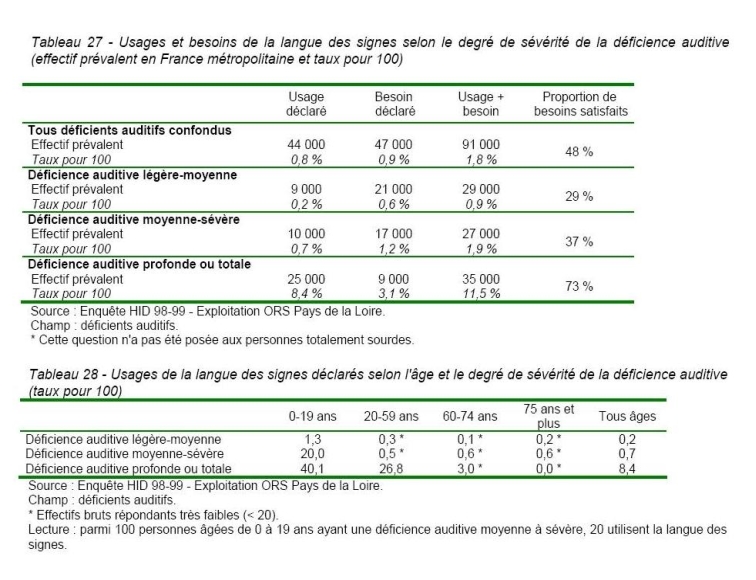

Le recours à la langue des signes

Le recours à la langue des signes a été apprécié dans l'enquête HID avec la question "Comprenez-vous ou utilisez-vous la langue des signes ?". Les modalités de réponse permettent de distinguer les personnes qui déclarent utiliser la langue des signes, celles qui déclarent la comprendre mais ne pas s'en servir et celles qui déclarent ne pas la connaître mais en avoir besoin. Moins de 1 % des déficients auditifs [44 000 personnes] déclarent utiliser la langue des signes. Les personnes qui ont une déficience auditive profonde ou totale sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer recourir à ce type d’aides [8 %] que les autres déficients auditifs [moins de 1 %]. Elles représentent également la majorité des usagers [57 %]. Par ailleurs, environ 19 000 déficients auditifs déclarent connaître la langue des signes mais ne pas la pratiquer. Comme pour les aides auditives, les besoins semblent largement insatisfaits. Environ 47 000 déficients auditifs déclarent "souhaiter apprendre la langue des signes", mais il n'est pas possible de déterminer si ces souhaits déclarés sont liés à leur déficience auditive ou ont d'autres motivations. La pratique de la langue des signes concerne une population majoritairement jeune : les moins de 60 ans représentent les trois quarts des utilisateurs alors qu'ils ne représentent qu'un tiers des déficients auditifs. La pratique de la langue des signes ne concerne pas exclusivement les déficients auditifs. Environ 75 000 personnes n'ayant pas de déficience auditive déclarent utiliser la langue des signes, vraisemblablement pour communiquer avec leurs proches, pour l'enseignement, l'interprétariat ou pour d'autres raisons personnelles, sociales, culturelles. Selon l'enquête HID, environ 119 000 personnes utiliseraient la langue des signes en France métropolitaine.

la scolarité

Les handicaps auditifs entraînent des problèmes spécifiques dans l'accomplissement de la scolarité. Ces difficultés sont d'autant plus importantes que la surdité est sévère et survient précocement, de l'acquisition du langage susceptibles à eux seuls de perturber de nombreux apprentissages, la question de la scolarité des jeunes en situation de handicap auditif se saurait être appréhendée sans tenir compte de leurs handicaps associés, quatre déficients auditifs âgés de moins de 20 ans sur dix déclarent au moins une autre déficience.

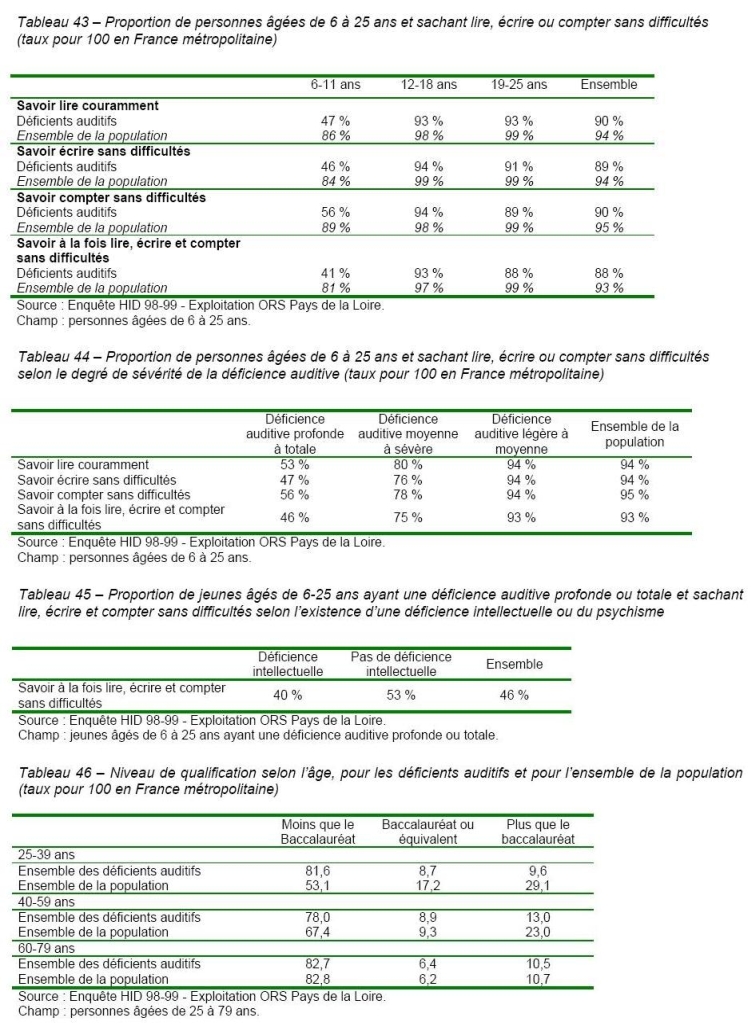

Les données de l'enquête permettent d'estimer à environ 259 000 le nombre de déficients auditifs âgés de 6 à 25 ans. Une forte majorité [222 000] auraient d'une déficience auditive légère à moyenne. Par ailleurs, environ 16 000 jeunes de moins de 25 ans auraient une déficience auditive moyenne à sévère. Enfin, environ 21 000 jeunes de moins de 25 ans auraient une surdité profonde ou totale. Les déficients auditifs âgés de 19 à 25 ans sont presque trois fois moins nombreux que l'ensemble des jeunes de même âge à déclarer suivre des études initiales [12 % vs 35 %], vraisemblablement parce qu'ils accèdent moins à l'enseignement supérieur. 9 % des déficients auditifs âgés de 6 à 25 ans recevraient un enseignement adapté. La proportion de déficients auditifs bénéficiant d'un enseignement adapté diminue avec l'âge. Parmi les déficients auditifs âgés de 6 à 11 ans, 40 % recevraient un enseignement adapté. Environ 18 % seraient scolarisés dans une classe spéciale et 22 % dans un établissement spécialisé. La proportion de jeunes déficients auditifs recevant un enseignement adapté est beaucoup plus faible chez les 12-18 ans. Parmi ces derniers, seulement 7 % reçoivent un enseignement adapté [2 % en classes spéciales et 5 % en établissements spécialisés]. La proportion d'enfants scolarisés en classe ordinaire varie inversement [49 % des 6-11 ans, 76 % des 12-18 ans].

L'enquête information et vie quotidienne de l'INSEE réalisée en 2004 montre par ailleurs que 7 % des 18-29 ans toute population confondue rencontreraient de fortes difficultés pour la lecture et l'écriture de mots et la compréhension de textes simples, l'illettrisme toucherait à différents degrés près de 9% de la population française. Une inégalité particulièrement marquée chez les jeunes ayant une déficience auditive profonde ou totale. Les 6-25 ans ayant une déficience auditive légère à moyenne ne déclarent pas moins souvent que l'ensemble des jeunes "savoir lire, Écrire et compter sans difficultés", malgré le retentissement des troubles, même modérés, de l'audition sur l'acquisition du langage. Il est vraisemblable que l'accompagnement spécifique dont ils bénéficient pour leur scolarité leur permette de compenser les effets de leur déficience auditive. En revanche, les 6-25 ans ayant une déficience auditive profonde ou totale sont proportionnellement deux fois moins nombreux que l'ensemble des jeunes de cette tranche d’âge à déclarer "savoir lire, Écrire et compter sans difficultés" [46 % vs 93 %]. Les déficients auditifs maîtrisent plus tardivement le langage écrit et le calcul que l'ensemble de la population. Les déficients auditifs âgés de 6 à 11 ans sont proportionnellement beaucoup moins nombreux déclarer "savoir lire Écrire et compter sans difficultés" que l'ensemble des enfants de même âge [41 % vs 81 %]. Ces difficultés d'acquisition du langage et du calcul s'atténuent fortement chez les 12-18 ans [93 % vs 97 %] et ne sont pas observées chez les plus âgés. Les déficients auditifs terminent leurs études avec un niveau de qualification plus faible que l'ensemble de la population. Les déficients auditifs âgés de 25 à 39 ans sont pratiquement deux fois moins nombreux que l'ensemble de la population de même tranche d'âge à avoir atteint le niveau du baccalauréat [9 % vs 17 %] et trois fois moins nombreux à avoir atteint un niveau supérieur au baccalauréat [10 % vs 29 %].

Outre la scolarité, ce handicap a certainement d'autres conséquences. Tant sur la vie affective que relationnelle, surtout pour les personnes présentant un handicap profond, mais aussi pour la pratique d'un sport ou une activité culturelle, sans oublier les difficultés pour trouver du travail. Un déficient auditif sur trois n'a pas d'emploi.

Les données et informations publiées dans cet article ont été puisées :

- DREES, études et résultats, apports de l'enquête handicaps, incapacités, dépendance, 1998-1999, numéro 589, août 2007.

- DREES, série études, document de travail, handicap auditif en France, apports de l'enquête HID 1998-1999, observatoire régional de la santé des Pays-de-la-Loire, numéro 71, novembre 2007.

- Observatoire régional de la santé de La Réunion, Les déficients auditif à La Réunion, les apports de l'enquête handicaps, incapacités, dépendance à La Réunion HID 2004, mars 2008.

retour

retour